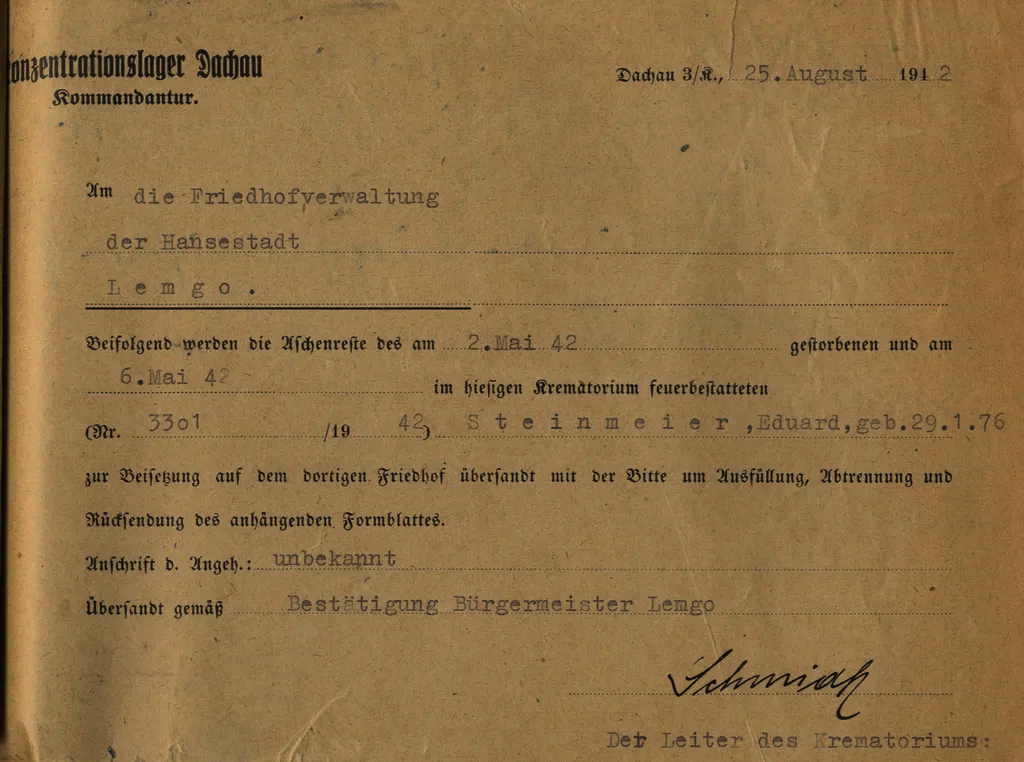

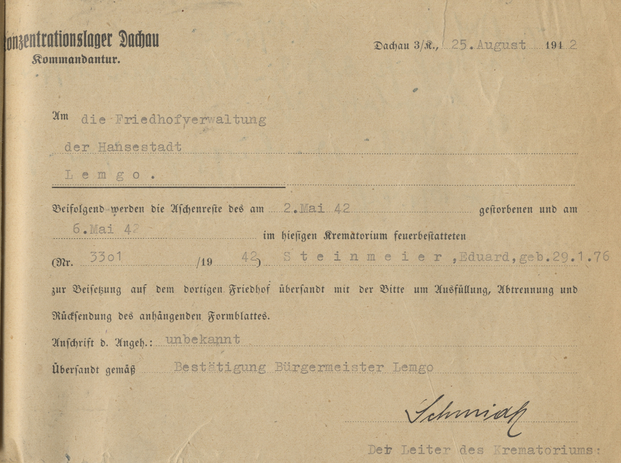

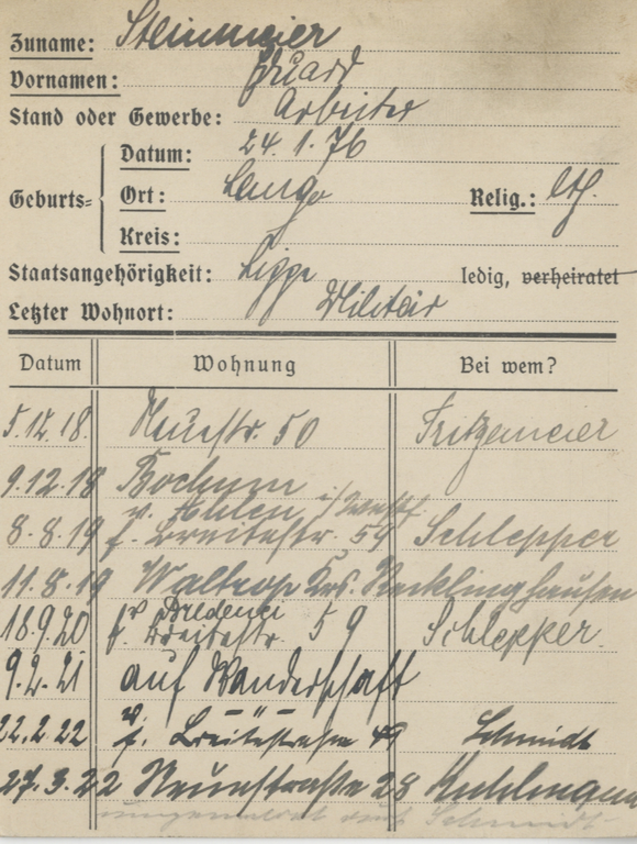

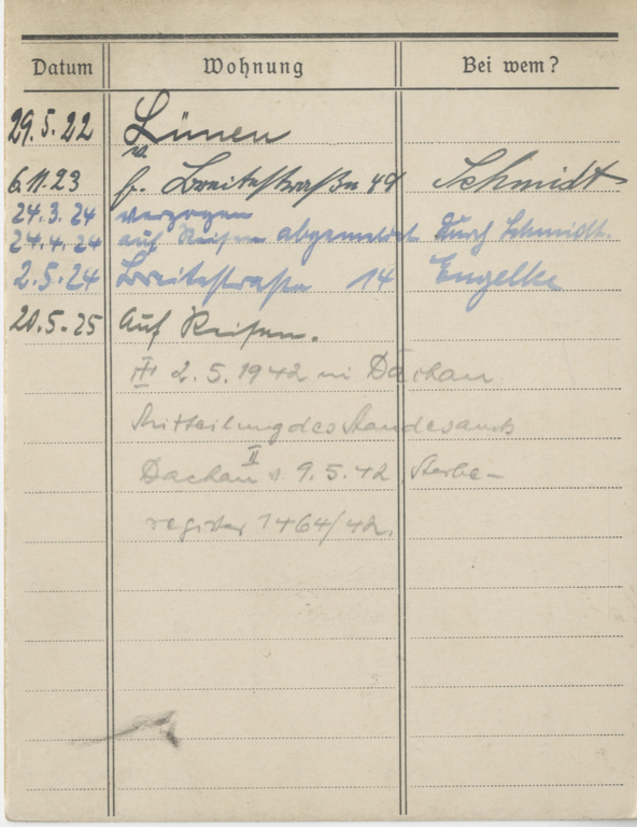

Wer war nun dieser Eduard Steinmeier? Die amtlichen Quellen und Bestände des Stadtarchivs geben zumindest einige Informationen. Aus seiner standesamtlichen Geburtsurkunde vom 26. Januar 1876 geht hervor, dass er als Sohn des Maurers Conrad Heinrich Steinmeier und der Marie Wilhelmine Henriette Steimeier, geb. Brinkmann im Haus Heiligengeister Bauerschaft 89a (nach 1912: Orpingstraße 31) am 24. Januar 1876 (nicht wie durch das KZ Dachau angegeben) geboren wurde. 1942 trug der Lemgoer Standesbeamte auch die Sterbefallanzeige des Standesamtes Dachau II nach. Dieses Standesamt war eigens für die zahlreichen Todesfälle im KZ Dachau eingerichtet worden, um vermutlich das städtische Standesamt in Dachau zu entlasten. Die Sterbeurkunden der für die Konzentrationslager zuständigen Standesämter waren, was die tatsächliche Todesursache der beurkundeten Person anbelangt, meist wenig zuverlässig und wahrheitsgemäß, wenn Angaben überhaupt gemacht wurden. Damit wissen wir aber zumindest etwas über den Anfang und das Ende des Lebens von Eduard Steinmeier. Für die Zeit dazwischen liefert nur die Karteikarte aus dem städtischen Melderegister einige Hinweise. Demnach war Steinmeier Arbeiter, von lutherischer Konfession und kehrte nach dem Ersten Weltkrieg im Dezember 1918 nach Lemgo zurück. An den wechselnden An- und Abmeldungen lässt sich ableiten, dass er Wanderarbeiter war, vermutlich unterwegs als Ziegler ins Ruhr- und Zechengebiet (Bochum, Ahlen, Waltrop…). Nach 1925 scheint er nicht mehr nach Lemgo zurückgekehrt zu sein, zumindest hören die Eintragungen auf der Rückseite seiner Meldekarte auf. 1942 folgte dann der Hinweis auf den Sterbefalleintrag im Standesamt Dachau II. Warum E. Steinmeier im KZ Dachau inhaftiert war, entzieht sich unserer Kenntnis; vermutlich aus politischen Gründen, d. h. wegen illegaler Tätigkeit für KPD oder SPD. Ein Großteil der Häftlinge im KZ Dachau waren genau aus solchen Gründen dort, so dass diese Vermutung durchaus plausibel ist. Hier wären aber weitere Nachforschungen über die KZ-Gedenkstätte Dachau, die Arolsen Archives (Internationales Zentrum für NS-Opfer) und weitere, ähnliche Dokumentationsstellen und Archive erforderlich, um diese verschüttete Biographie wieder sichtbarer zu machen. Hatte er tatsächlich keine Angehörigen mehr, keine Geschwister? Wenn doch, gibt es noch Fotoaufnahmen von ihm?

Archive dienen mit ihren Quellen der Erinnerung und so können nüchterne Verwaltungsunterlagen helfen, das Schicksal eines Menschen, der Opfer eines Unrechts- und Gewaltregimes geworden ist, zu rekonstruieren. Dazu ist aktive Erinnerungsarbeit erforderlich, woran der heutige Gedenktag des 27. Januar mahnen soll.

KONTAKT

KONTAKT